臨床研究・生物統計相談支援窓口では、「研究支援業務受託について」「臨床研究・生物統計相談窓口について」「支援依頼・相談・問い合わせ」について、それぞれ紹介しています。

研究支援業務受託について

臨床研究・生物統計相談窓口について【学内専用】

支援依頼・相談・問い合わせ窓口

REDCap自力構築のためのトレーニング動画

RBA実装のための取り組み動画

研究支援業務受託について

先端医療開発部では「名古屋大学医学部附属病院先端医療開発部研究支援業務に関する内規」に基づき、研究支援業務を受託致します。

研究者からの業務委託を受けて、先端医療開発部の教職員等が研究上及び業務上の専門知識・技術に基づき研究支援を行い、その委託料金を研究者が負担するものです。

各種業務と料金について

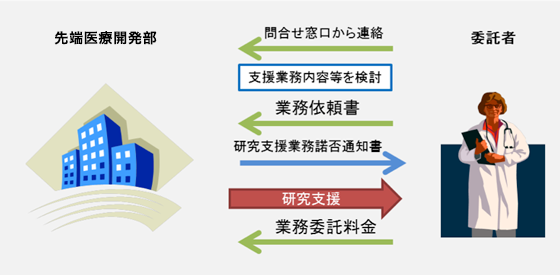

業務受託の流れ

まずは「問い合わせ窓口」へご連絡ください。 依頼者と先端医療開発部で支援業務内容等を検討した後、以下の手順に従って手続きをお願い致します。

- 依頼者は、「業務依頼書」を先端医療開発部長に提出します。

- 業務依頼書

※令和3年4月9日以降は押印は不要です。

必要事項を記入し、PDFファイルに変換の上、先端医療支援係へメールにてご提出ください。

送付先メールアドレス:sentanjimu@med.nagoya-u.ac.jp

- 業務依頼書

- 先端医療開発部長が研究支援業務の受託の諾否を決定し、その結果を「研究支援業務諾否通知書」にて依頼者に通知します。

- 研究支援業務の実施にあたって、依頼者は「業務受託料金表」に定める料金を納入します。

バイオバンク利用案内

以下「バイオバンク利用案内」をご確認の上、まずは「臨床研究・生物統計相談支援窓口」へご連絡ください。 依頼者と先端医療開発部で調整した後、以下の手順に従って手続きをお願い致します。

- 依頼者は、「業務依頼書(バイオバンク/検体保管用)」を先端医療開発部長に提出します。

- 業務依頼書(バイオバンク/検体保管用)

※令和3年4月9日以降は押印は不要です。

必要事項を記入し、PDFファイルに変換の上、先端医療支援係へメールにてご提出ください。

送付先メールアドレス:sentanjimu@med.nagoya-u.ac.jp

- 業務依頼書(バイオバンク/検体保管用)

- 先端医療開発部長が研究支援業務の受託の諾否を決定し、その結果を「研究支援業務諾否通知書(バイオバンク/検体保管用)」にて依頼者に通知します。

- 研究支援業務の実施にあたって、依頼者は「業務受託料金表」に定める料金を納入します。

臨床研究・生物統計相談支援窓口

【学内専用】

注意事項:

・学内の研究者であれば、どなたでも相談申込み可能です。

・申し込み数が過剰になった場合は、優先順位をつけて対応します。支援の遅延又は保留が予想される場合は、その旨連絡いたします。

・実際の支援を必要としない相談のみの場合は、無料です。業務が必要となった場合の費用の要否は、相談のうえ決定いたします。

先端医療開発部では、学内の研究者を対象に、臨床研究及び生物統計に関する相談を受けております。下にある問い合わせ窓口よりお申し込みください。後日、担当者からご連絡差し上げます。

【相談対応内容】

- 名古屋大学が主体となり実施する下記の試験

① 治験

② 先進医療Bの臨床試験

③ 橋渡し研究加速ネットワークプログラム事業に採択されている研究

④ 再生医療研究

⑤ 患者申し出療養

- 上記以外の臨床研究や統計解析等に関する個別相談

① 臨床研究のプランニング(試験デザインや統計解析計画)の相談・依頼

② 症例登録・無作為割付・データマネジメント業務の相談・依頼

③ 基礎・臨床データの統計解析の相談・依頼

④ モニタリングの相談

⑤ 観察研究におけるREDCap自力構築の申請

- その他

支援依頼・問い合わせ・相談窓口

【医学部・附属病院所属の方】

【それ以外の方】

※学外からは研究支援業務受託のみ受け付けております。

臨床研究・生物統計相談窓口は学内専用です。

REDCap自力構築のためのトレーニング動画

こちらの動画の視聴をもって、トレーニング受講とします。初めて

REDCap自力構築トレーニング動画①(観察研究におけるRE

REDCap自力構築トレーニング動画②(ハンズオンセミナー1

REDCap自力構築トレーニング動画③(ハンズオンセミナー2

RBA実装のための取り組み動画

プロトコールコンセプトシ

ステップ0:はじめに

ステップ2 :リスクの特定

ステップ4 :リスクコントロール

ステップ6 :リスクレビュー

ステップ1: 重要なプロセス・データの特定

ステップ3:リスクの評価

ステップ5 :リスクコミュニケーション

ステップ7 :リスク報告